|

|

||||||||||||||||||||

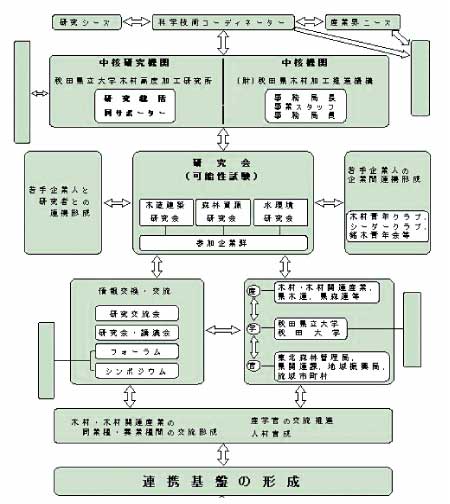

秋田県の森林面積は82万1千ha(国有林37万5千ha、民有林44万6千ha)、その蓄積は1億4千万m³ となっております。 秋田県の森林面積は82万1千ha(国有林37万5千ha、民有林44万6千ha)、その蓄積は1億4千万m³ となっております。特に民有林の人工林面積は、現在25万6千haで、その内92%を占めるスギ人工林面積は23万6千haと全国一の規模を誇っております。この中には戦後に植林されたものが多く、その結果、スギ人工林面積は樹齢30〜40年生をピークとした構成になっており、成長を続けるこれらの資源を今後、いかに有効利用するかが課題となっております。 このような状況の中、本県木材産業を従来の資源依存型から技術立地型へと転換させるため、平成7年4月、秋田県木材高度加工研究所(以下、「木高研」といいます)が県立農業短期大学の付属施設として設立されましたが、木高研設立に先立ち、県内木材産業界と木高研との間の技術移転や情報提供等の橋渡しを行う機関として、平成4年9月、財団法人秋田県木材加工推進機構が誕生しました。  なお、木高研は秋田県立大学の法人化に伴い、平成18年4月から公立大学法人秋田県立大学付置木材高度加工研究所に名称を変更しております なお、木高研は秋田県立大学の法人化に伴い、平成18年4月から公立大学法人秋田県立大学付置木材高度加工研究所に名称を変更しております現在、当機構は県内木材業界、秋田県木材産業協同組合連合会、能代市、秋田県からの出捐金(総額6億円)の運用益によって木材の加工や利用に関する技術の普及・指導、木材商品開発情報の収集、開発商品の性能評価及び試験等による高付加価値木材商品開発への支援を行っております。  当機構では現在、6名の事務局員で事業を展開しております。さらに、平成18年度からは文部科学省の「都市エリア産学官連携促進事業」の中核機関の指定を受けたことを契機に、2名の科学技術コーディネーター(うち1名は非常勤)を招き、平成20年度までの3カ年間、「秋田スギの利活用技術開発及び木質バイオマスの総合利用技術開発による“親環境”木材産業の形成」をテーマとして秋田スギの今後の利活用に関する調査・研究を行っております。 当機構では現在、6名の事務局員で事業を展開しております。さらに、平成18年度からは文部科学省の「都市エリア産学官連携促進事業」の中核機関の指定を受けたことを契機に、2名の科学技術コーディネーター(うち1名は非常勤)を招き、平成20年度までの3カ年間、「秋田スギの利活用技術開発及び木質バイオマスの総合利用技術開発による“親環境”木材産業の形成」をテーマとして秋田スギの今後の利活用に関する調査・研究を行っております。

当機構では地域の振興と企業の技術開発向上を支援するため、以下の事業を実施しております。

(1)情報提供事業

賛助会員をはじめ、木材産業に携わっている方々に広く木高研の調査・研究の成果内容や新技術情報、先進地事例、各種講習会開催などの最新情報を提供することを目的として、情報誌「木材加工最前線」を年3回発行しています。

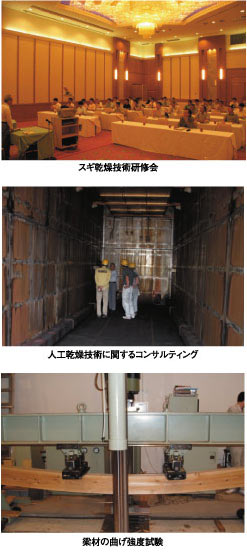

(2)技術研修事業

木材関連企業の意向を把握しながら木材乾燥技術や塗装技術、接着技術等の向上を目指し、外部講師等を招き技術研修会を開催しています。

(3)技術指導・移転事業

木材の加工技術や塗装技術等に関する相談等については事務局員の他、木高研の教職員や外部の技術コンサルタントにより対応しています。また、企業ニーズの把握と情報交換のための企業訪問や賛助会員の要請に応えて当機構顧問による経営診断・講演会も年間を通じて実施しております。 (4)依頼試験事業

製品の品質管理や新製品開発に関連した性能確認のための木製品の強度試験やホルムアルデヒド放散量試験などを企業からの依頼を受けて実施しております。

(5)各種団体の支援

当機構では木材産業界からの要請により、秋田県木材塗装技術研究会と秋田スギ乾燥技術研究会の事務局として調査・研究等を会員と共に実施し、技術力向上を支援しております。

(6)研究支援事業

木高研の教員の研究活動支援のため、外部からの研究寄付金を受け入れ、管理しております。

本事業のこれまでの取り組みと今後の計画をご紹介します。 (1)連携基盤整備型(H15〜17)

①交流会及び研究会活動の実施

連携基盤構築のため、科学技術コーディネーターが中心となって多彩な内容の交流会及び研究会活動を開催しました。産学官連携交流会は、米代川流域エリア事業の趣旨・目的、環境問題における地球温暖化防止と森林・林業・木材産業との関わりなどのテーマを中心に開催しました。 課題別研究会は以下の3研究会が創設され、16年度以降の可能性試験の探索とその推進の母体となったところです。 ●木造建築研究会

同研究会は産業界主導型の運営を行い、木材関連企業、建築設計事務所、大工・工務店のほか、課題によっては異業種からの参加もありました。17年度には作業グループとして「秋田スギ活用住宅部会」「木ダボ接合ラーメン構法部会」を設け、研究開発推進の支援にあたりました。

●森林資源研究会

同研究会は「森林」「木材利用」「バイオマス活用」の各分野から構成され、木高研のほか、秋田大学等の研究者の持つ様々な知見を参考に関係企業と協議しながら運営を進めました。

●水環境研究会

同研究会は旧二ツ井町が積極的に取り組んできた「水質浄化濾剤の開発」を発展させた研究会で、木材以外の産業との繋がりを深めることができました。

②研究開発

上記の3つの研究会で3カ年間で16課題(20件)に関して可能性試験を実施し、2件の事業化と4件の試作品の創出、さらに国内特許2件の出願を行いました。主な研究成果は次のとおりです。 ●秋田スギを用いた構造用材料及び構法の開発

異樹種複合構造用集成材の製造技術、秋田スギ厚板材を用いた面材耐力壁、秋田スギによる住宅用部材及び建築構法開発に関する研究を行い、次の成果を得ることができました。

●秋田スギを用いた内装用材料の開発

米代川流域産素材の調湿機能の評価、秋田スギを用いた内装仕上げ材の特性と室内空間におけるイメージ、秋田スギによる住宅用部材及び建築構法開発に関する研究によって次の成果を得ることができました。

●木橋の合理的設計法

木橋の合理化設計と標準化、低コスト・高耐久木橋の提案、及び実用化について調査研究を行い、次の成果を得ることができました。

●秋田スギ間伐材木炭とゼオライト活用による水質浄化濾剤の開発

(2)一般型(H18〜20)

地域連携基盤型で構築したネットワークと研究成果を活かし、秋田スギ等地域材の利用促進と、バイオマスとしての木質材料をサスティナブルに使うことによる環境負荷の少ない社会を実現することを目的に、「秋田スギの利活用技術開発及び木質バイオマスの総合利用による“親環境”木材産業の形成」をテーマに掲げ、秋田スギを主体とした森林資源の理想的な循環利用に向け、資源利用率の向上、化石エネルギー使用量の低減を考慮した技術発信のできる親環境ゼロエミッション型木材関連産業の形成を図るとともに、これまでスギ材が使われてこなかった部材への用途開拓、新たな木造建築構法開発や防耐火構造の提案など実用的な新しい製品や建築構法を開発して、これを起業に結びつけ、大都市圏・首都圏への秋田スギ等の地域材及び木材製品の販路拡大を目指すこととしております。 地域連携基盤型で構築したネットワークと研究成果を活かし、秋田スギ等地域材の利用促進と、バイオマスとしての木質材料をサスティナブルに使うことによる環境負荷の少ない社会を実現することを目的に、「秋田スギの利活用技術開発及び木質バイオマスの総合利用による“親環境”木材産業の形成」をテーマに掲げ、秋田スギを主体とした森林資源の理想的な循環利用に向け、資源利用率の向上、化石エネルギー使用量の低減を考慮した技術発信のできる親環境ゼロエミッション型木材関連産業の形成を図るとともに、これまでスギ材が使われてこなかった部材への用途開拓、新たな木造建築構法開発や防耐火構造の提案など実用的な新しい製品や建築構法を開発して、これを起業に結びつけ、大都市圏・首都圏への秋田スギ等の地域材及び木材製品の販路拡大を目指すこととしております。研究の内容については次のとおりです。 ①秋田スギ等地域材流通システムの構築

森林から廃棄に至るまでの木材循環系及び環境負荷・景観評価の観点からみた最適生産システムの構築を目指します。

②地域材を用いた木質材料及び構法の開発とその実用化

メインテーマの下に3つのサブテーマを置き、それぞれについて研究を実施します。

A)次世代ニーズに対応した新しい木造建築構法の開発と提案

コストパフォーマンスに優れ、安全・安心・健康な地域材利活用型木質住宅の実現化を目指します。

B)高い耐火性が要求される建築物に使用可能な木質系材料の研究開発

秋田県産スギの利用拡大を図ることを目的として、建築基準法等による制限のため、これまで使用できなかった木質耐火部材・工法の開発を推進します。

C)ハイブリッド木質橋梁の実用化

鋼と集成材を用いたハイブリッド木橋の標準設計化によりコストの縮減を図り、その実用化を図るとともに、治山ダムや木製柵の施工・維持管理等の情報を整理し、木製土木構造物の使用促進を図ります。

③木質バイオマスの総合利用

メインテーマの下に2つのサブテーマを置き、それぞれについて研究を実施します。

A)木質系資源のエネルギー化

化石エネルギー資源の代替として木材加工廃棄物や未利用木質資源を利用し、高カロリーガス等を発生させる効率的なプロセス開発を目指します。

B)水質浄化濾剤の実用化

連携基盤整備型で発展の開けた地元産材からなる水質浄化濾剤の製造技術を核に、その浄化性能向上や浄化装置等の実証・検証を行い、環境意識啓蒙や関連する企業群の育成を目指します。

①オンサイト型製材機の開発

木製ダムの施工コスト縮減の可能性を探ることを目的として、ダム施工現場内での製材の可能性を探るため、木製ダムの施工歩掛かり調査、オンサイト型製材機の性能調査及び製材機の改良設計を実施しました。

②ペレット型ジェット・ヒーターの開発

灯油の代替として、製材所等で生ずるプレーナーダスト等を燃料とするペレット型ジェット・ヒーターの可能性を探ることを目的として、設計・試作を実施しました。当機構では今後も木材産業界と木高研・行政との連携を深め、秋田県の木材産業のさらなる振興を目指して事業を積極的に展開してまいります。 TEL.0185-52-7000 FAX.0185-52-7002 URL http://www.mokusui.jp/  ■秋田自動車道 能代南I.Cより 車で5分 ■秋田自動車道 能代南I.Cより 車で5分■JR能代駅より 車で10分 ■JR東能代駅より 車で13分 |

||||||||||||||||||||