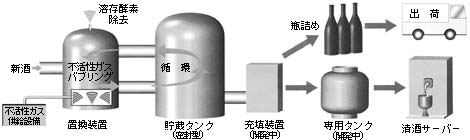

秋田市の(協)秋田さけぷらざ(秋田市大町2丁目7番34号 (株)エムアンドエム内電話0188-62-9287 理事長 佐々木正光氏)は、このたび生酒を新鮮なまま蔵元から消費者に届ける「生酒鮮度維持システム」を開発した。このシステムは、清酒メーカーで作られた生酒に、酸素除去処理を施し、それを瓶または専用樽詰めにして出荷するほか、飲食店などで処理済みの生酒を専用の清酒サーバーを利用して消費者に提供するもの。生酒は熱処理していないので生きた酵素が多量に存在し、その酵素の成熟が進みすぎて酒が劣化してしまう。そこで、酵素が必要とする酸素を除去して酵素の活動を抑え、生酒の鮮度を維持させたまま流通させるのがこのシステムの基本原理だ。

―秋田さけぷらざ「生酒鮮度維持システム」フローシート―

清酒サーバー

「特に苦労したのが、生酒のもつ風味を逃さずに、酸素だけを取り除く技術の確立だった。脱酸素によって蔵元の特徴がより鮮明になり、生酒のよさが引き立つようになった。今後は低価格化を図りながら、積極的に営業活動を展開したい」と佐々木理事長。 脱酸素技術は、清酒以外の飲料水や工業用水などへの応用も考えられる行く末楽しみな技術である。清酒の需要が低迷する中にあって、ここ数年生酒の需要は10パーセント台の伸びを見せており、同システムの果たす役割は大きい。

|